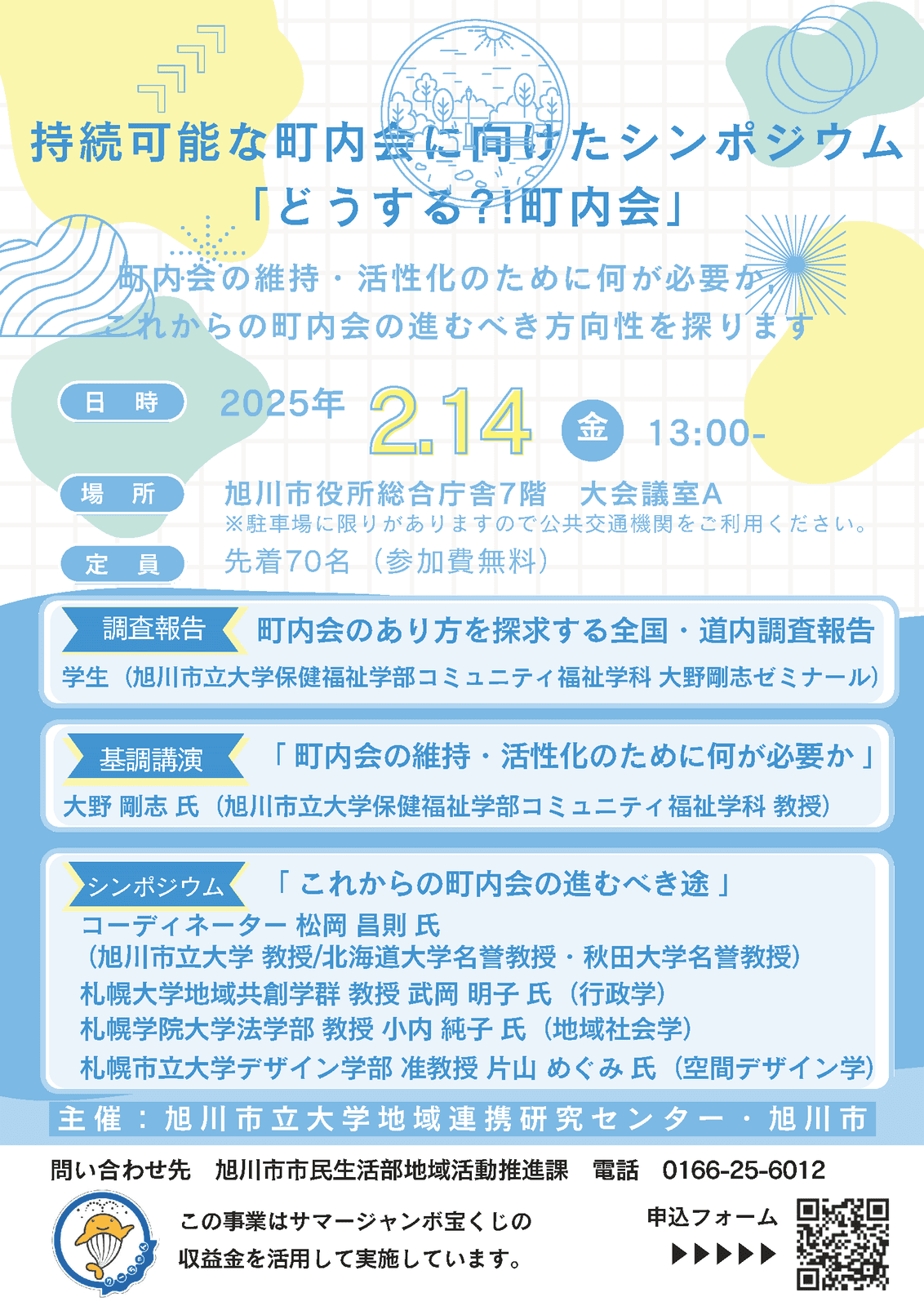

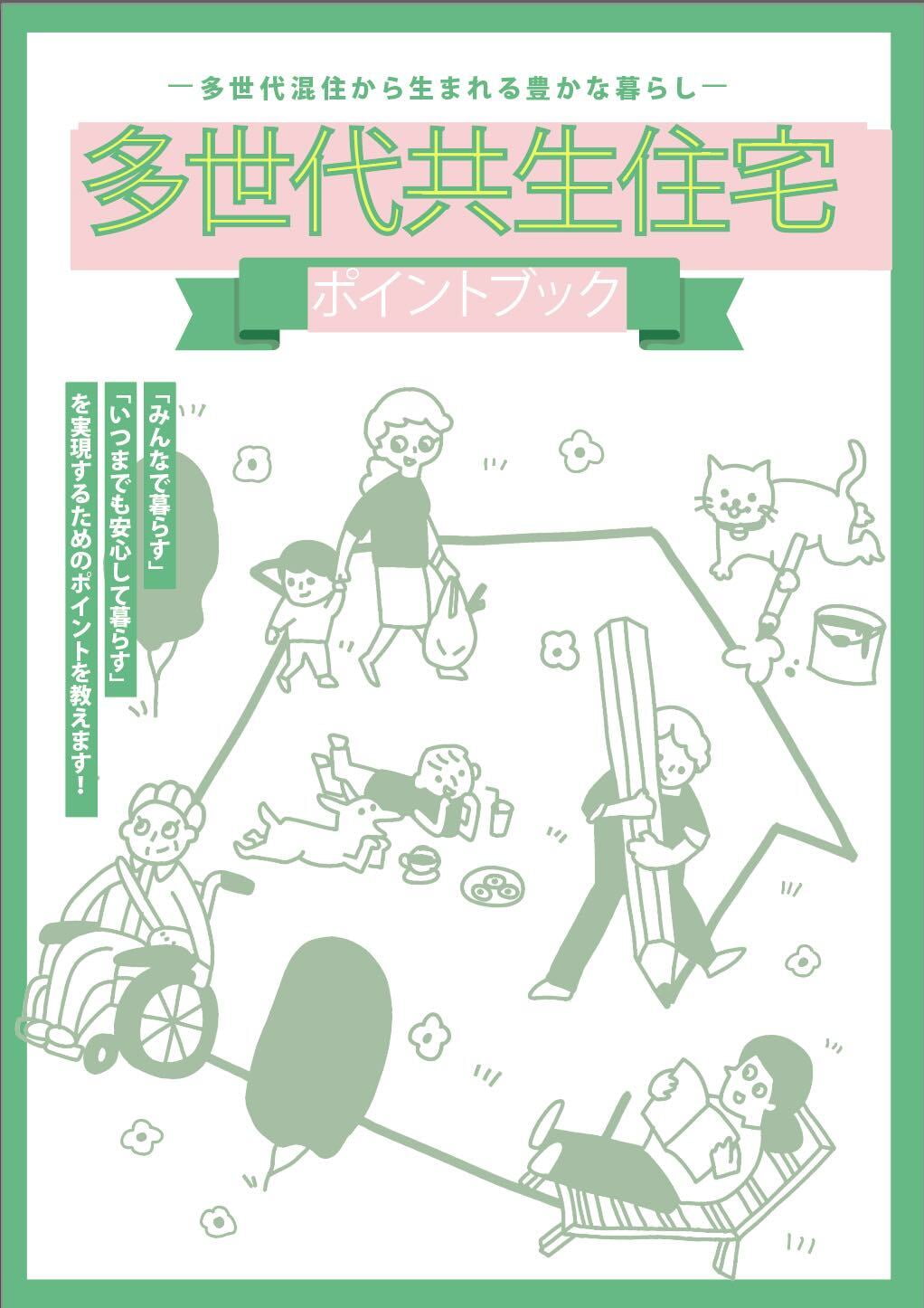

「多世代共生住宅 ポイントブック」を公開しました

孤立社会を生きる私たちにとって「人との繋がり」は暮らしを守るセーフティネットです。

血の繋がりに依らない様々な世代との豊かな生活を解決策として「多世代共生住宅」が全国で試みられています。

住宅の運営手法と設計手法のアイディア集を制作しました。

一般公開しますのでご自由にご活用下さい。→リンク先へ移動

昭和の路地裏大作戦〜ある幼老複合施設の温故知新の取り組み

昭和の路地裏を再生した、ある福祉施設の取り組みを論文にまとめました。児童館とデイサービス、特別養護老人ホームが施設内にあり、子どもも高齢者も自由に互いの部屋を行き来するだけでなく、1階中央に位置するサロンでは、けん玉や竹馬、一輪車などの昔遊びができます。興味や体力の異なる児童と高齢者のこのような交流がなぜ可能なのか、ハードとソフトの仕掛けを明らかにしました。

▶︎『世代間交流拠点としての幼老複合施設の可能性と施設運営のあり方, 社会福祉法人健光苑による昭和の路地裏作戦を事例として, 日本建築学会計画系論文集79(705), pp.2395-2403, 2013』

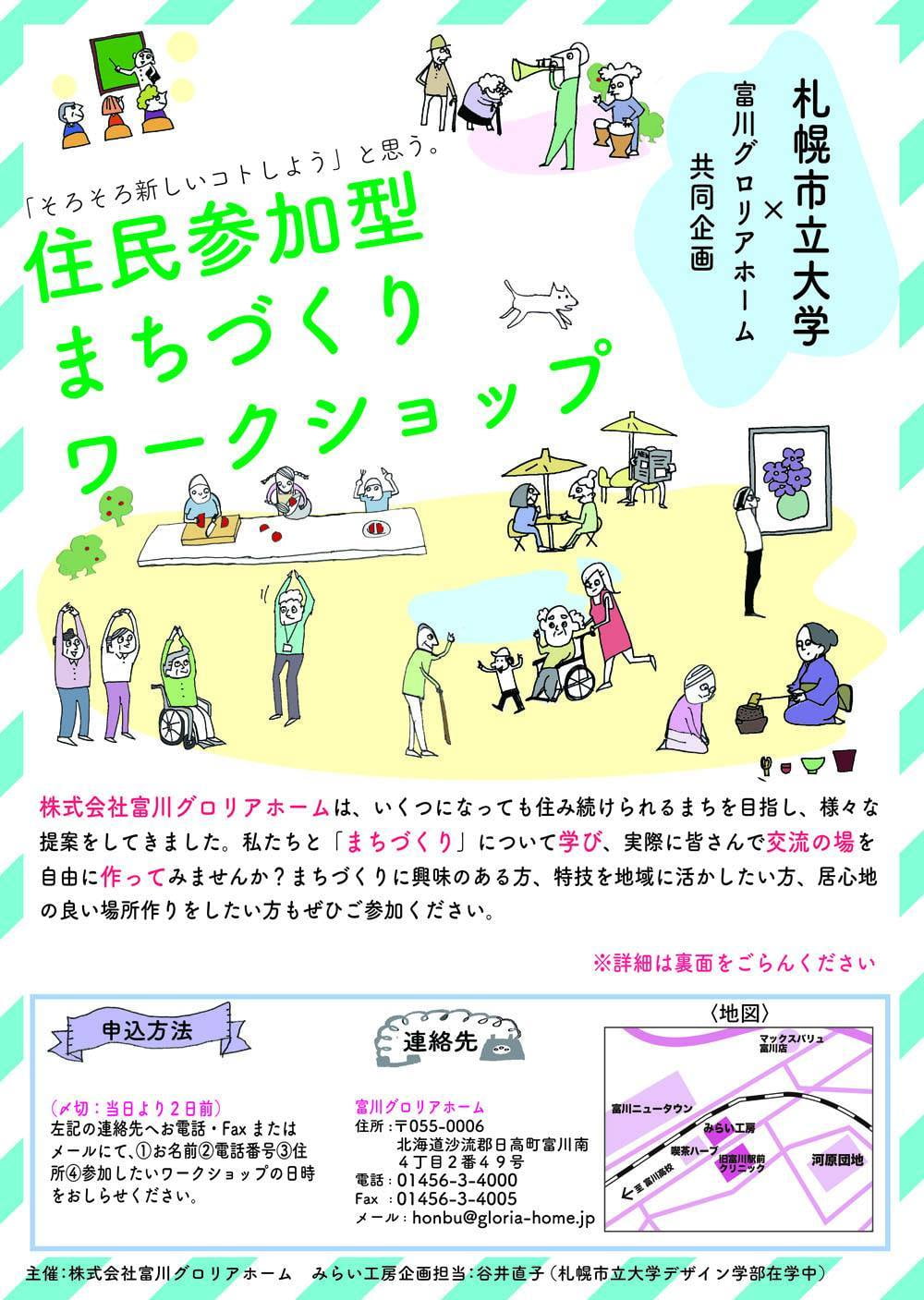

地域住民と考える、作る、運営する、まちの拠点No.1

日高町の株式会社グロリアホームの所有する空き家を地域の交流拠点として解放するために、その活動と改修デザインを考えるワークショップを実施しました。屋内は駄菓子屋に、屋外はベランダを広げた手作りデッキとし、全面駐車場と合わせて、毎夏開催されるデイサービスのミニ運動会会場として生まれ変わりました。(2018年度 株式会社富川グロリアホーム共同研究)

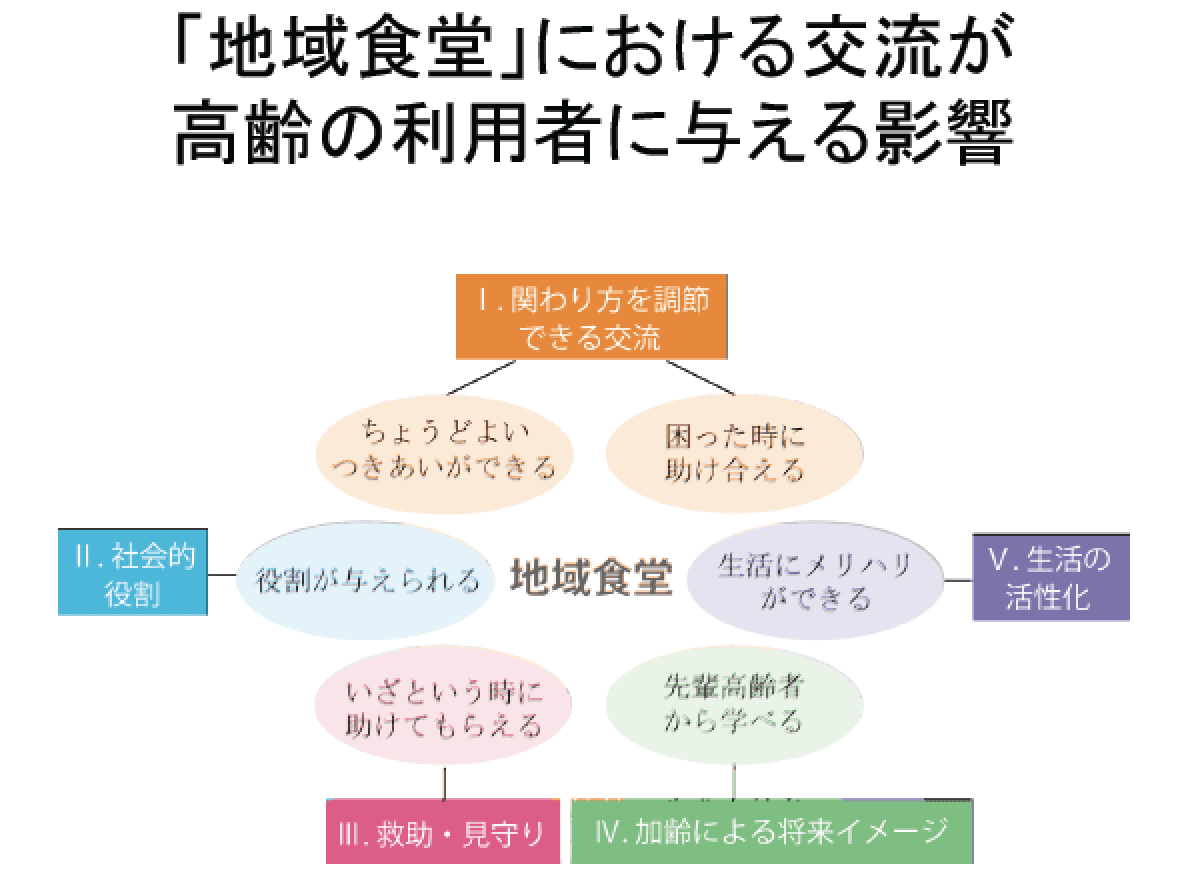

こんな子ども食堂が欲しかった!

『札幌藤野多世代交流ラボWAO!』と、月1回の子ども食堂を始めました。

¥100の夕食と工作ワークショップで、共に食べ楽しい時間を過ごすことを通して、子ども達が家の外にも自分たちの居場所を確保できることを目指しています。→札幌藤野多世代交流ラボWAO!ホームページ

若いママ達が「こんなまちが欲しい!」を実現する

乳飲み子を抱えた若いお母さんたちのグループ「札幌藤野多世代交流ラボWAO!」がまちづくり活動を始めました。藤野地域で生まれ育った代表の飯田くるみさんが、小さい頃のように町内会主催のキャンプや近所のおじさんやおばさんに遊んでもらった地域を、自分の子供達のために取り戻したいとの思いで本研究室のドアを叩いたことから活動がはじまりました。今は月一度の子ども食堂開催や、高齢者のサロンにお邪魔して地域の多世代交流の場を開拓しています。→札幌藤野多世代交流ラボWAO!ホームページ

認知症高齢者のナラティブを引き出す「記憶の玉手箱」

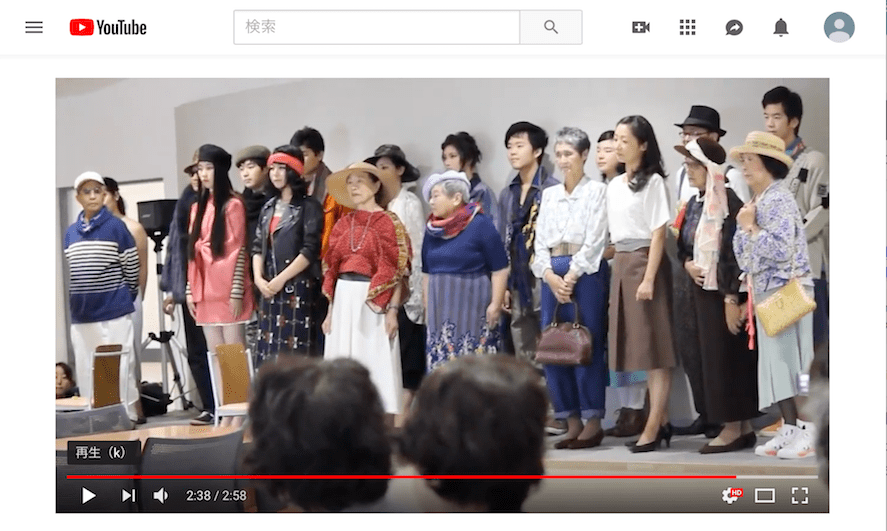

歳を重ねた大人はカッコいい!〜ジェネコレファッションショー

核家族化が進む今日、世代間交流は難しい問題です。札幌市立大学のデザイン学部と看護学部が協力し、地域の高齢者と学生達が共に楽しめるファッションショーを企画しました。箪笥の肥やしになっている古着を高齢者の方々に持ち寄って頂き、それにまつわる人生のエピソードをインタビューします。お借りした古着と自分達の服装品とを組み合わせたコーディネートを、翌朝早く集まった高齢者に着てもらいメークもほどこします。インタビューした人生エピソードをMCが話す会場でファッションショーを開催しました。(2008〜2012年寿都町受託研究)▶︎『古着とライフレビューを用いた「思い出ファッションショー」による世代間交流, 世代間交流学会第4回全国大会抄録,p2 , 2013』→ジェネコレファッションショー

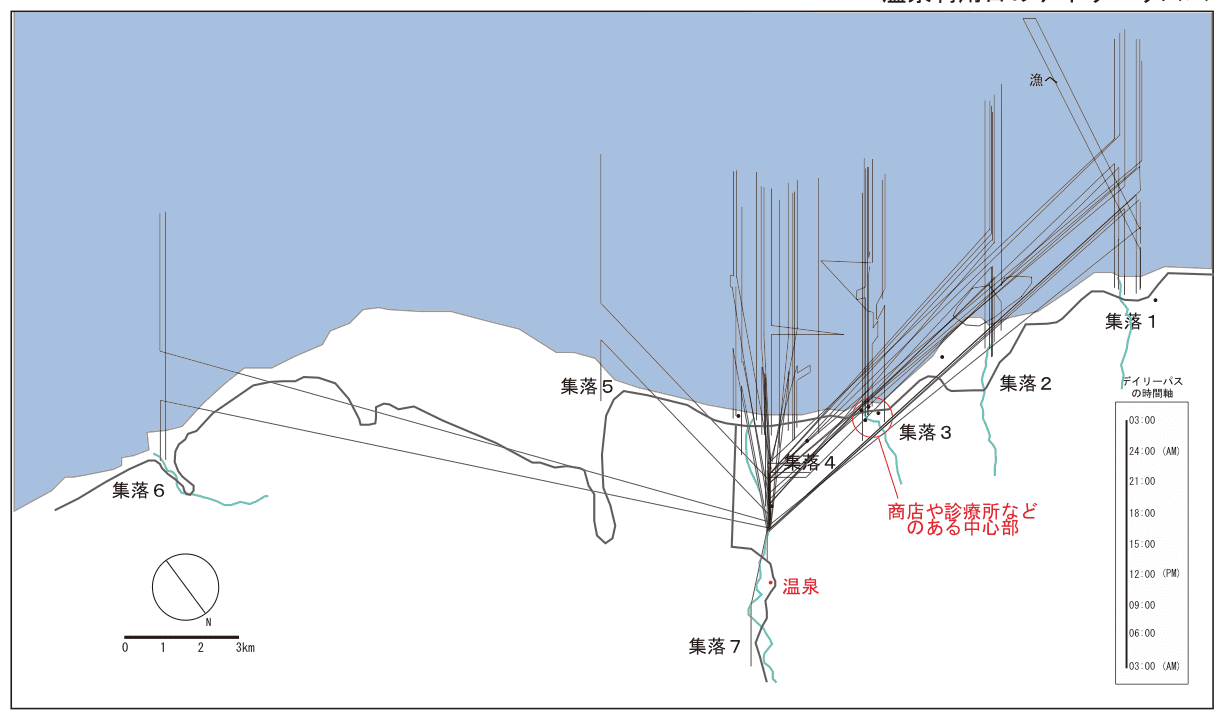

積雪寒冷地だからこそ、温泉で高齢者のためのまちづくり

積雪寒冷地の過疎地域に住む高齢者は冬季になると極端に外出頻度が低下する傾向にあります。北海道のある市では、地域の温泉施設に送迎付きで高齢者を毎週招いています。皆で弁当を食べ、風呂に入り、健康チェックをし、帰りのバスは本人の降りたい場所でドロップオフしてくれます。▶︎積雪寒冷の過疎地域における温泉施設を活用した高齢者サービスの事例調査,日本建築学会技術報告集 15(30), pp. 511-514, 2009