札幌市エリアマネジメント勉強会に登壇しました

札幌市南区にある地下鉄真駒内駅前が大規模に開発されます。これからのハードとソフトのまちづくりを地域で学ぶ勉強会に登壇しました。

動画がYouTubeにアップされています→リンク先へ移動

学生の活躍を論文にしました

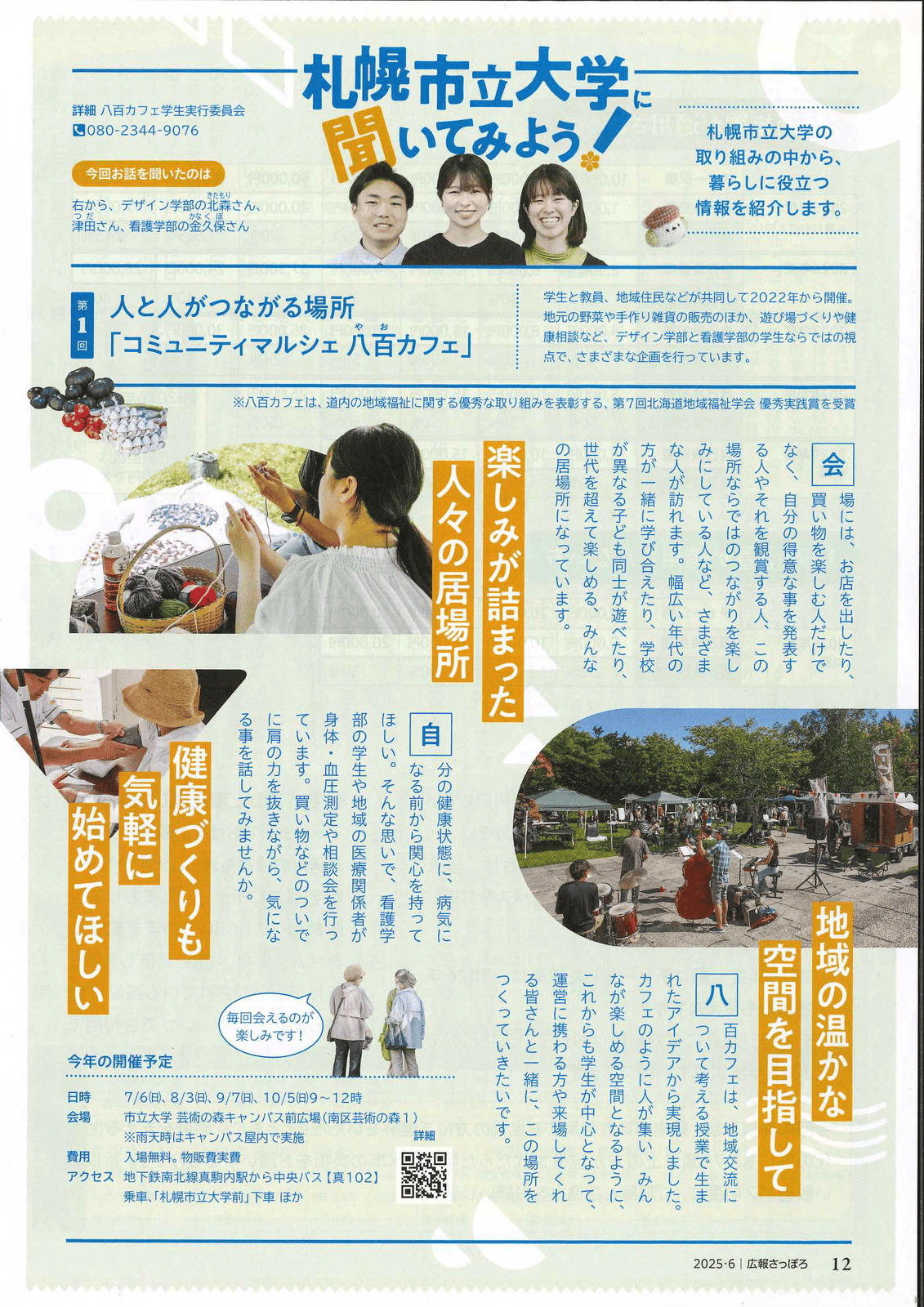

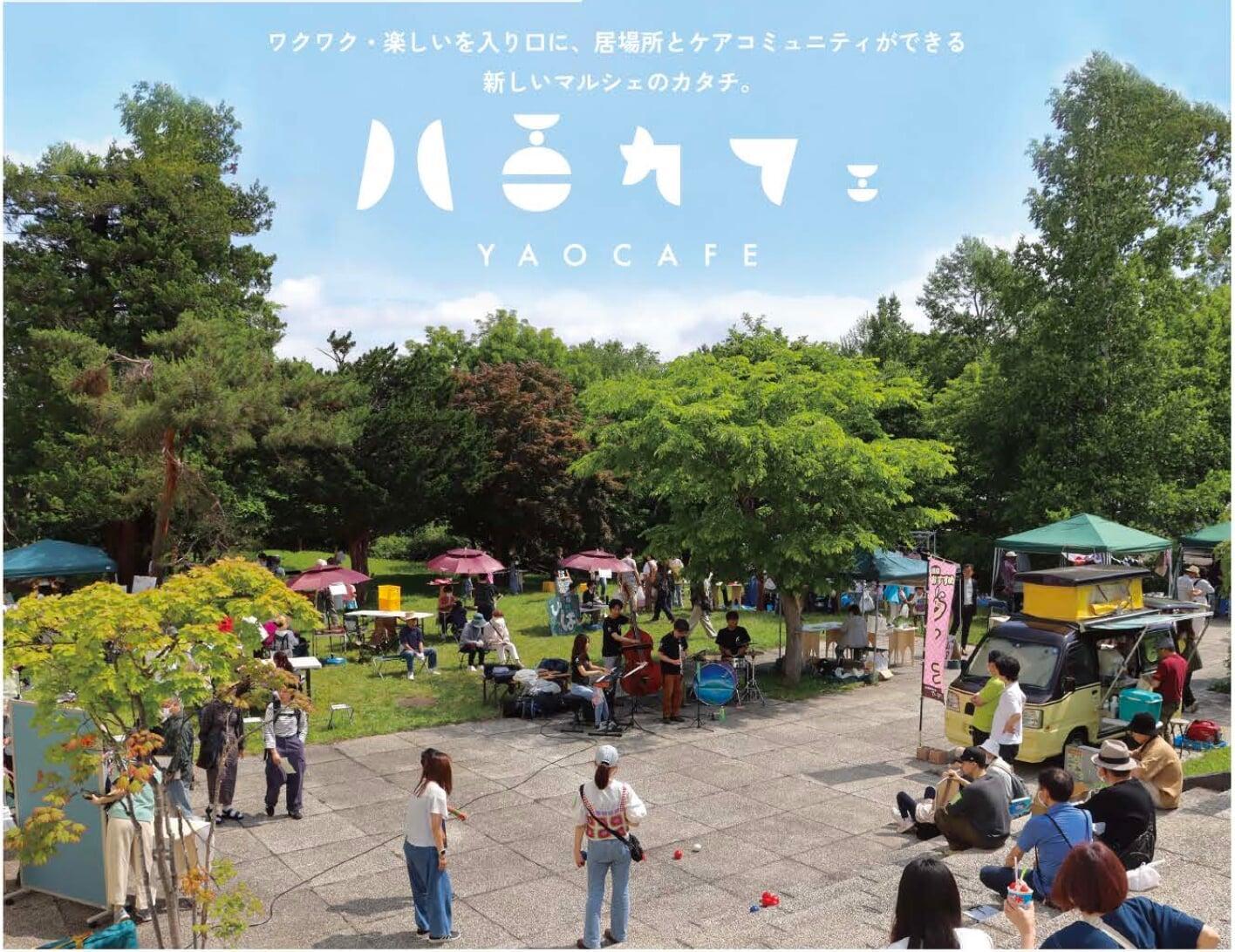

片山めぐみ他,コミュニティマルシェを活用したケアコミュニティ・デザイン―札幌市立大学 学生サークル「八百カフェ実行委員会」のまちづくり―,札幌市立大学研究論文集,第18巻,第1号,pp.31-38, 2024

”八百カフェ”の取材番組がSTVで放映されますSTV「さっぽろふるさと再発見」で紹介されました。→リンク先へ移動

大学が有するデザイン力を地域社会に有効活用し、新たな発展モデルを創生していきたいとの想いから生まれた書。全編15章は大学授業形式になっており、札幌市立大学の教員14人が地域創生デザイン論を分かりやすく解説しています。次代を担う学生や多様な専門性を有する教員とともに、地域に潜在する資産を活かし、地域が自律的に動き出すミライを描いていくにはどうしたらよいか。

第2部 事例編「風のごはんや 協奏のレストラン」を担当しています。

札幌市立大学地域創生デザイン研究チーム編集,文眞堂,2020.8.10

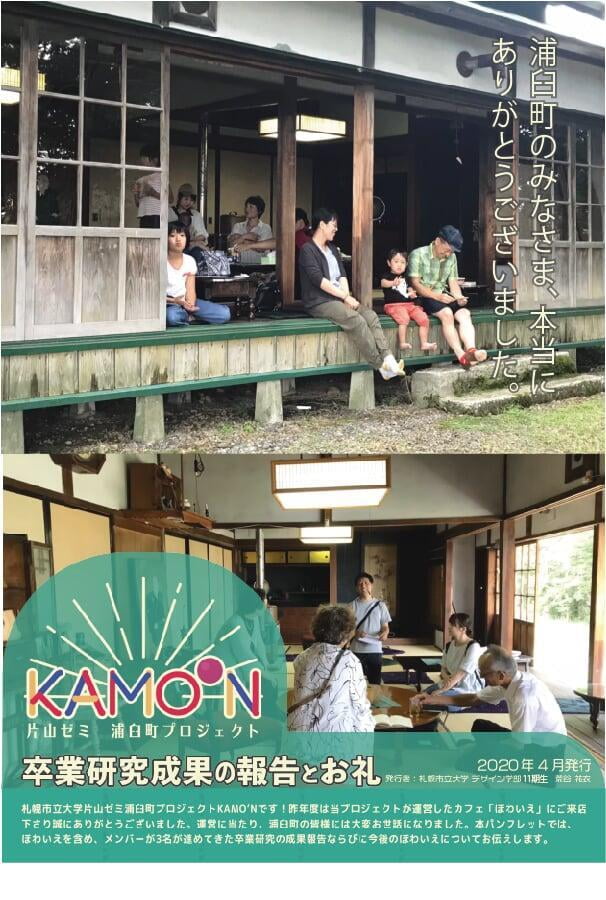

浦臼町空き家活用プロジェクト

地域住民と考える、作る、運営する、まちの拠点No.2

地域おこし協力隊に就任した卒業生と、シャッター商店街の空き店舗を利用した、まちの情報収集・発信の場づくりを行いました。店舗デザインからリノベーション作業に至るまで、住民参加ワークショップを実施しながら進め、リニューアルオープン後は来店者が1.5倍になりました。▶︎『 まちなか集客施設「SuBACo」改装ワークショップを通した住民参加の手法-砂川市地域おこし協力隊によるまちづくり, 日本建築学会北海道支部研究報告集2018, pp359-362, 2018』

札幌人図鑑に出演しました

「風のごはんや」について語っております。→札幌人図鑑第1559回

五感で受け取る地域情報〜今までなかった!新しいお弁当開発

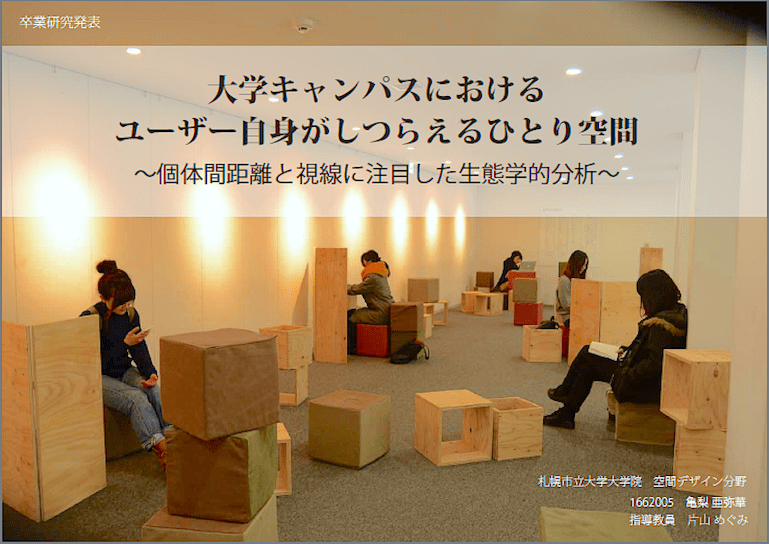

オープンスペースの不思議な家具

交流したい/したくないの微妙な心理に配慮した、ユーザー自身が自由にしつらえることのできる家具を提案しました。

▶︎『オープンスペースでのククーニングに注目したひとり空間の分析−パーソナルスペースをしつらえる家具の提案に向けて,日本建築学会技術報告集 24(56), 323-328, 2018』

峠むこうのふる里づくり

全国各地で不動産価値がほとんどない空き家や離農した農地の使い道が模索されています。札幌市の隣町から使い道を相談され、学生達が、住民と地域の課題に取り組む授業の拠点を考えました。卒業してからも顔なじみの町民と長い付き合いをしていける「ふる里」の提案です(2015~2016年度 喜茂別町受託研究)。

保護猫・犬と飼い主を出会わせる動物愛護センターの提案

動物愛護法が改正され、全国で犬猫の保護や譲渡、ボランティア活動を促進するための施設がつくられています。札幌市動物管理センターの依頼で札幌市動物愛護センター(仮)の施設デザインのあり方を提案しました。今までの動物愛護活動は行政や保護団体などの専門家が主な役割を果たしていました。今後は、社会が抱えているペット動物の問題認識や動物の譲渡活動が広がっていく必要があります。その施設とは、動物に関心のない市民も立ち寄る魅力的な場所があり、安全に動物の姿を目にする機会をつくることが大切です。▶︎『動物福祉に配慮した動物愛護管理施設のハードとソフトのデザインに関する研究〜札幌市動物愛護センターのあり方検討(札幌市、2015)』

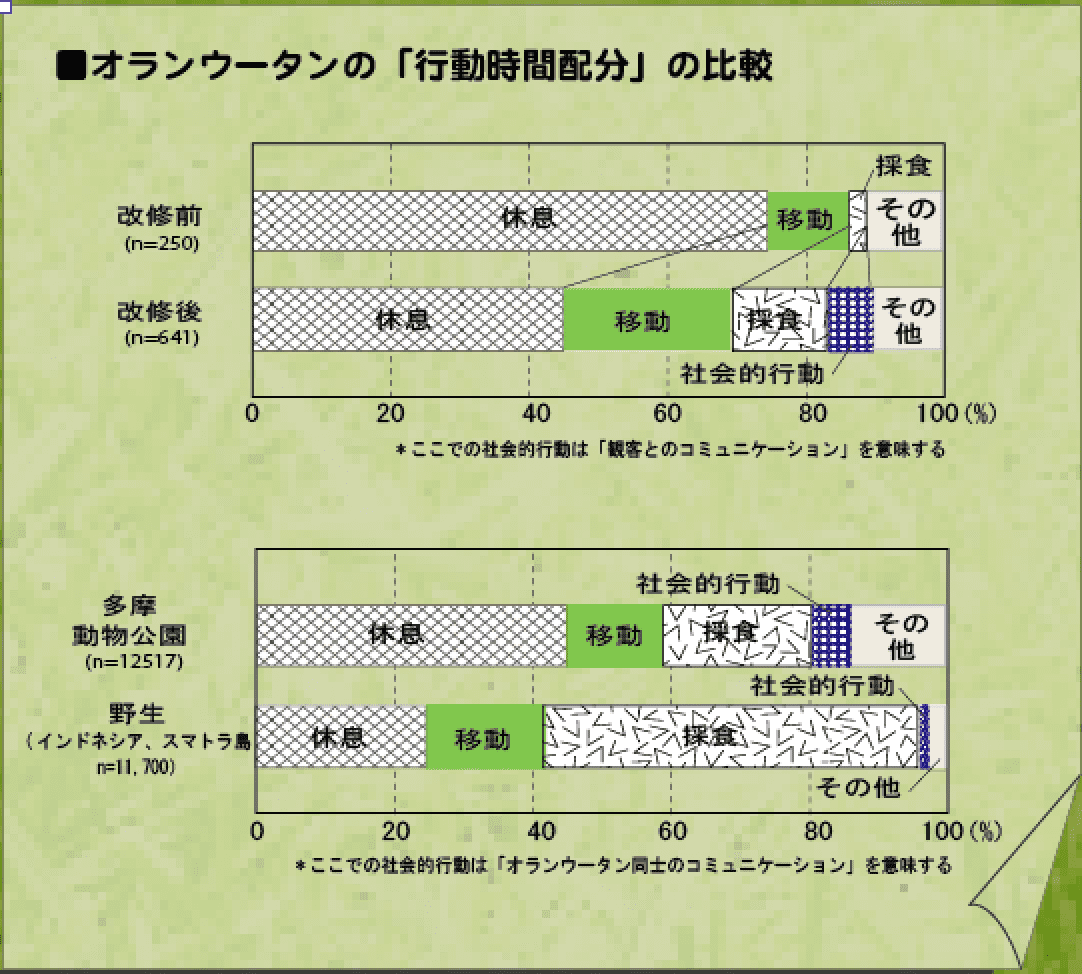

動物が元気になった!来園者がワクワクする動物園展示施設の改修

札幌市円山動物園の類人猿館に住むオスの弟次郎(当時9歳)はコンクリートに囲まれた古い施設でつまらなさそうに毎日を送っていました。それを見るお客さんもつまらなさそう。お嫁さんをもらうための施設改修を飼育員と手がけました。コンクリートの堀を土で埋め、100種類以上の植栽を施した新しい施設で様々なオランウータンらしい行動を見せるようになりました。施設改修前後の弟次郎とお客さんの行動変化について論文にしました。▶︎『生体と観覧者の行動に基づく動物飼育展示施設のデザイン評価--札幌市円山動物園 類人猿館改修デザインを事例として, 日本建築学会計画系論文集 75(651), pp.1043-1052, 2010』

動物園デザインガイドブック

動物園デザインガイドブック

動物とヒトのコミュニケーションを引き出す動物園展示デザイン

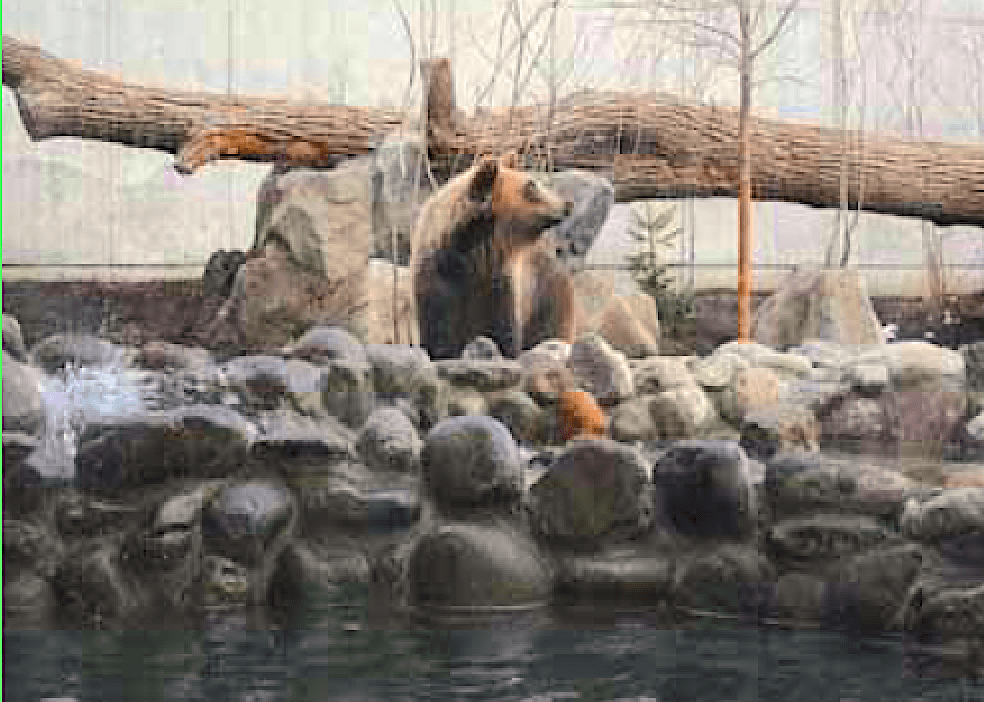

動物園は単に珍しい動物を展示しているだけではありません。観察を通してヒトとしての自分や生息地の動物に思いを馳せる場所でもあります。また、展示動物はヒトに見られるばかりの存在ではありません。彼らもヒトを観察しています。札幌市円山動物園の「エゾヒグマ館」では、目線の高さや観察窓の配置や大きさの操作で、見るー見られる関係を考慮したデザインを提案しました。(2008〜2013年札幌市円山動物園受託研究)▶︎『高揚感と共感を生み出す動物園デザインの仕掛け(特集「仕掛学」), 人工知能学会誌 28(4),pp.627-632, 2013』

ドキドキワクワクを演出する動物園経路デザインの研究

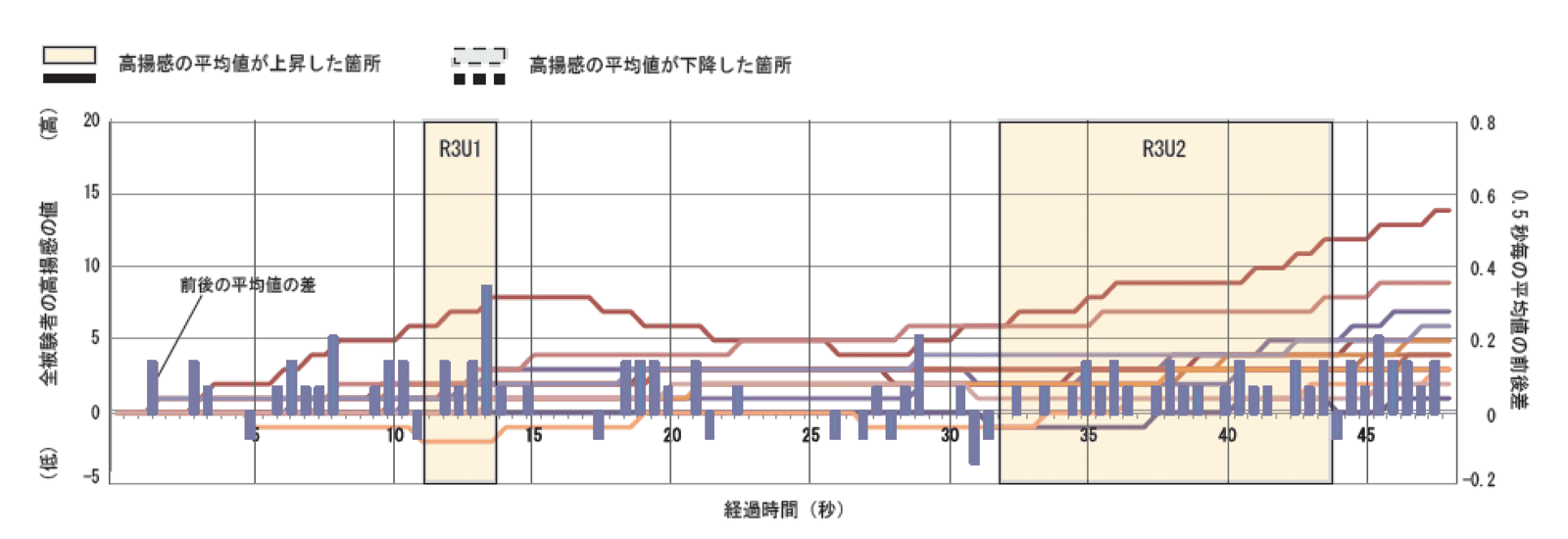

動物園の動物達は、私たち人間の興味や学びのために野生から引き離され都市に連れてこられました。それなら私たちの学びをより効果的にしよう!と考えたのが、動物に会った時の感動を高め、最大限に興味を持たせようとするアイディアです。動物に出会うまでの高揚感を上昇させる経路デザインのあり方を実験的に明らかにしました。そのキモは、先を見せないで期待させながら、あるところで動物や生息地を想像させる物を配置し、「期待ー想像」をループ化して経路を構成することにありました。(2008〜2013年札幌市円山動物園受託研究)▶︎『動物園における歩行移動時の高揚感に影響を及ぼす経路のデザイン,デザイン学研究58(4), pp.105-112, 2011』

現代版水琴窟〜植物に水やりしたくなる仕掛け

観葉植物に水やりをしてしばらく経つと、あら不思議。「ピチョ〜ん」「ぽか〜ん」「シャラシャラ〜」という音が部屋に染み渡ります。卒業研究で開発した現代版水琴窟です。(河内悠紀乃、2013)

発想を支援する建築模型キッドの開発

建築設計をする際の立体思考の難しさ、模型政策の煩わしさを解決するための新しいツールを提案しました。磁石を用いて簡単に部材同士を接合することで、建築のアイディアを引き出す模型材料としました。▶︎『立体的なスケッチ感覚を重視した建築スタディツールの提案, 日本建築学会学術講演梗概集, pp.31-32, 2012